自分で作曲するにも楽器を弾くためにも、コード進行パターンを増やしたいと考えている人は多いでしょう。

そのためにはプロが作った曲を分析することが多いと思います。

その結果として分かるのが、JPOPの曲では同じようなコード進行が使われていることが

非常に多いことに気がつくはずです。王道進行とかカノン進行とか色々ありますよね。

今回紹介するコード進行はその中のひとつ、『小室進行』です。

トライアドでもセブンスコードでも使われますので、使い勝手がいいのも特徴のひとつです。

この小室進行を楽譜と一部アレンジ付きの曲で解説していきます。

小室進行とはどういうコード進行なのか?

90年代に活躍された作曲家の小室哲哉さんが多用したコード進行なので、

この名称が付けられたと言われています。

ディグリーであらわすとVIm7→IVM7→V7→IM7で、

Key in CならばAm7→FM7→G7→CM7という進行になります。

6→4→5→1という進行ですので「ロクヨンゴーイチ」と覚えてもいいでしょう。

循環コードなので小室進行だけをずっと繰り返すことも出来ます。

VIm7→IVM7→V7→IM7→VIm7→IVM7→V7→IM7→といった感じです。

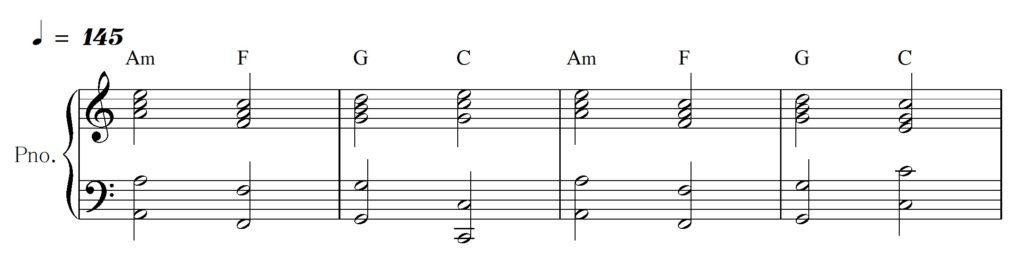

小室進行はどんな響きがするのかさっそく聴いてみましょう。

上の進行は小室進行をトライアドで演奏したものです。

コード進行のときに気をつけるのは共通音の存在です。

ピアノ伴奏の時には共通音を保留することが多いです。

なぜならば、伴奏はあくまでも脇役であり主役の歌より目立ってはいけないからです。

共通音を保留しないと落ち着きがなくうるさい響きになることがあるのです。

しかし、コード進行の一部で共通音を保留せずに進行させることもあります。

今聴いていただいた小室進行の最初の部分、Am→Fの進行でもドの音が共通していましたが、

ここでは保留せずに進行させました。Am→Fで共通音を保留してはいけないということではありません。

どちらが自分の曲に合っているか良く考えて作るのです。

これらのことは小室進行に限らず、全てのコード進行にいえることです。

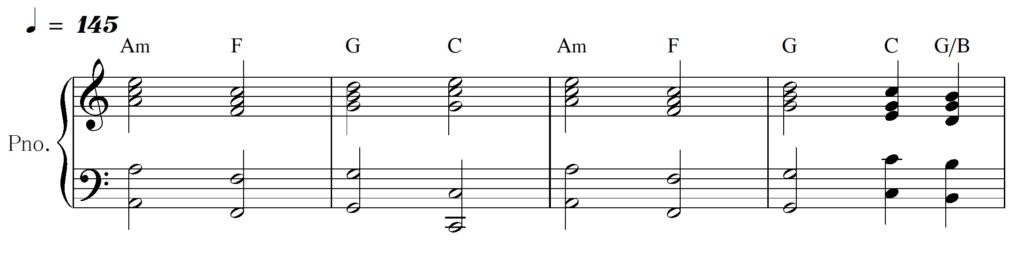

小室進行に一工夫加えてみよう

先ほど紹介した小室進行をそのまま使ってもなんら問題ありませんが、

一工夫加えると少し違ってニュアンスが生まれます。

VIm7→IVM7→V7→IM7という進行の最後にV on VIIを入れてみましょう。

Key in CならばAm→F→G→CのあとにG on Bを入れるということです。

これによってベースラインがC→Bと進み、次にAmに進むならばC→B→Aという

クリシェのようなラインが出来るのです。まずはピアノのみで聴いてみましょう。

それでは簡易アレンジ付きの4つ打ちの曲で、このコード進行を試してみましょう。

※楽譜には最小限のパートのみ、記載しています。

セブンスコードで小室進行を弾いてみよう

ここまではトライアドで小室進行を解説してきましたが、ここからはセブンスコードで解説していきます。

小室進行は、トライアドとセブンスコードでは響きの印象はガラッと変わると思います。

次に紹介する曲はピアノでパラディドル奏法を使ったものです。

次の曲は、上のフレーズにテンションノートである9th(ナインス)を加えて、

さらにドラムを加えてみました。聴いてみましょう。

ダンスミュージック以外でも使える小室進行

小室哲哉さんがダンスミュージックの曲を良く作っていたので、

小室進行もそういうジャンルにしか使われないと誤解している人もいるかもしれません。

しかし、バラードでもバンド系の曲でも小室進行を使うことが出来ます。

次の曲はBPM90の曲です。メロディー付きで聴いてみましょう。

最後に小室進行をアルペジオで弾いた曲を紹介します。

アルペジオとは分散和音のことで複数の音を同時に鳴らすのではなく、

バラバラにコードトーンを弾くのです。

この曲も小室進行に9thを加えたコード進行になっています。

これまで紹介した小室進行とは印象が違うと思います。

小室進行のまとめ

いかがでしたか?

小室進行が循環コードであることと色々なジャンルで使えるので、非常に使い勝手がよく、

優れた進行ということがお分かりいただけたと思います。

今回の記事で同じコード進行でもちょっと工夫するだけで、

印象が変わるということも分かっていただけたかなと思います。

多くの音楽理論書ではコード進行をコードネームだけとか、ディグリーだけで解説されています。

最近ではDAWのピアノロールで解説されていることもあります。

しかし、本当にコード進行の本質をキチンと学びたければやはり楽譜を使うのが圧倒的におススメです。

そのコードのコードトーンが次のコードのコードトーンへどのように進めていくのか、ということも学ぶ必要があるのです。

私の講座ではこれからも楽譜と音源を使いながら解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

PAGE TOP

PAGE TOP

この記事へのコメントはありません。