コード進行パターンが増えれば増えるほど音楽性の幅が広がり

音楽、特に作曲が楽しく感じるようになっていくでしょう。

今回は裏コードの解説と使い方を紹介していきます。

裏コードは♭II7のことです。

Key in CならばDb7というコードになります。

なぜ裏コードと呼ばれているのかはよく分かっていません。

G7の裏コードがDb7で、GとDbが五度圏で見たときに

対角線上にある音だから裏コードという意見が最も多いです。

GとDbのインターバルが増4度(減5度)になっていて

さらには同じトライトーンを含んでいるのです。

しかし、この意見も私にはよく理解できないのです。

なぜならば、Db7(♭II7)はG7(V7)の代理コードには

なりえないと考えているからです。

これは後半のほうで解説します。

名称はともかくとして、まずは裏コードを使ったコード進行を学びましょう。

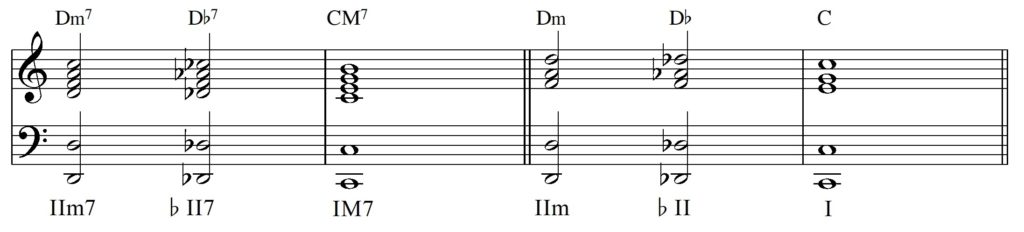

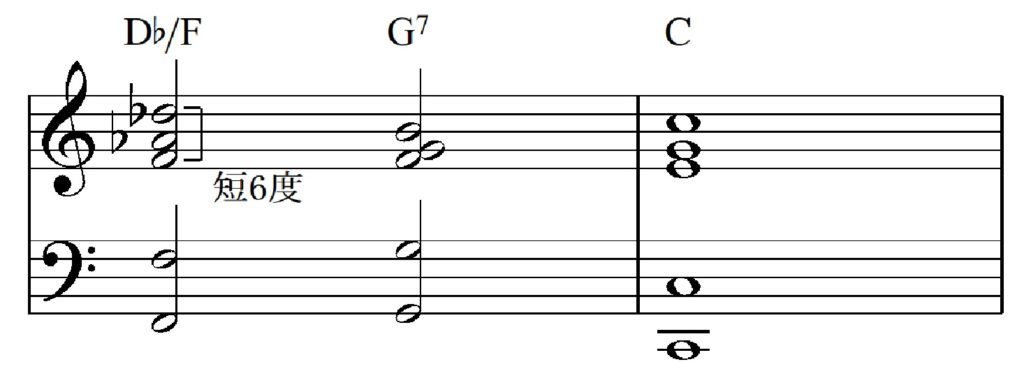

ツーファイブワンのコード進行に裏コードを使う

IIm7→Ⅴ7→Iというツーファイブに裏コードを使うのが

最も初心者に分かりやすいでしょう。

Ⅴ7 のところで♭II7を使うのです。

Key in CならばDm7→G7→Cという進行のときに

G7のところでDb7を使うということです。

つまりIIm7→bII7→IM7といった進行になります。

Key in CならばDm7→Db7→CM7という進行ですね。

このコードは経過和音としての役割が強いような気がします。

半音の流れが出来てその部分が独特な響きがします。

トライアドでもセブンスコードでも使われるので

両方のパターンを覚えましょう。

まずはとにかく一回聴いてみましょう。

上の譜面を見ると分かるようにトライアドとセブンスコードでは

コード進行のやり方が少し違いますよね。

特に決まったやり方ははないのですが、トライアドで裏コードを使う場合は

トップノートを半音の流れにしたほうがいいと思います。

※トップノートとはそのコードの一番高い音のことです。

なぜなら、トップノートはそのコードのなかで最も目立つ音だからです。

逆に半音の流れを強調してくなければトップノート以外にするといいでしょう。

Db7のドbとCM7のシは異名同音なので鍵盤では同じ音が鳴っています。

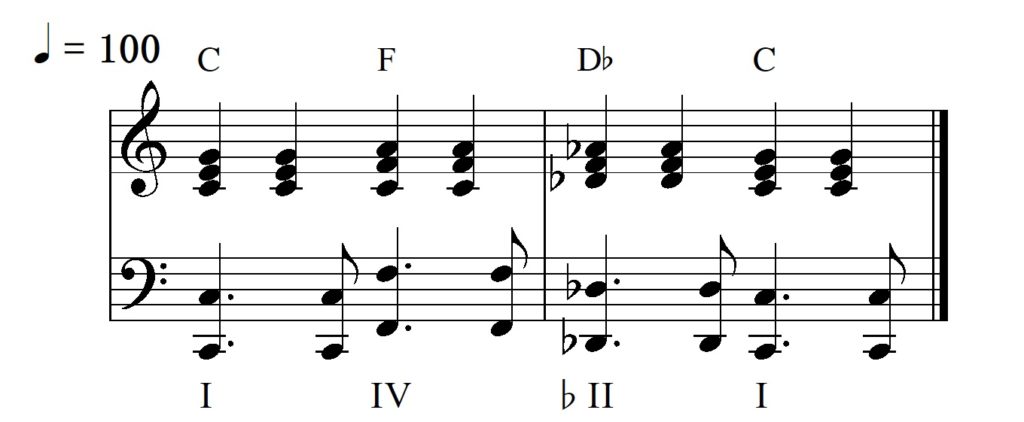

裏コードはツーファイブワン以外にも使える

裏コードは経過和音としての役割もあるので

前のコードと次のコードをつなぐのに適しています。

半音の流れが出来るので上手く使えば綺麗な響きが作れます。

裏コードは全音符や2分音符のように長い音符で使われることもありますが

8分や16分音符でちょこっと入れてあげる使われ方もあります。

ポピュラー音楽では短い音符で使われていることのほうが多いと思います。

ここではツーファイブワン以外の進行で裏コードを

使ったコード進行を紹介します。

Em7→Eb7→Dm7といったコード進行ではEb7が

Dm7に対する裏コードになっているということです。

細かい音符でフレーズを作ってみました。

さっそく聴いてみましょう。

上の譜面ではEb7 が使われていますがここに Ebm7を入れることも出来ます。

するとEm7 – Ebm7 – Dm7という進行になります。

このEbm7 は裏コードとは言えませんが立派なコード進行になっています。

このコード進行は平行和音と呼ばれるもので

やはり経過和音としての役割が強いでしょう。

平行和音に関しては別の機会でまた解説します。

裏コードと平行和音のどちらがいいのか試してみましょう。

裏コードの別の使い方

裏コードのことを前のコードと後のコードを半音でつなぐコードと

思われるかもしれませんがそうとも言えません。

前のコードを抜きにして裏コードを使うことは出来ます。

つまり次のコードに対して半音上のドミナントセブンスコードを

使うことができるのです。※もちろんトライアドでもOKです。

具体例を見てみましょう。

C→F→D♭→Cというコード進行はCに対してその直前に

裏コードが使われています。この方法も使われることがあります。

こんな感じで色々試してみるといいでしょう。

様々な使い方を覚えるとコード進行の幅が広がり

ライバルに差をつけることが出来ますよ。

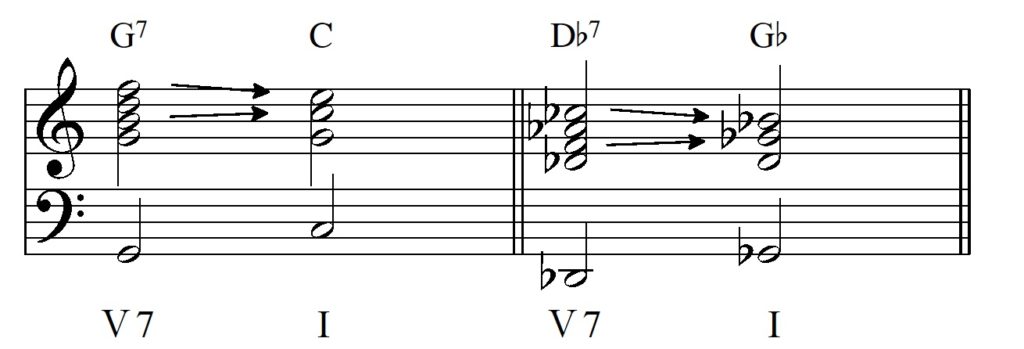

裏コードはドミナントセブンスコードの代理ではない

さて、この裏コードですがドミナントセブンスコードの代理コードと

解説されていることが多いのですがこれには異論があります。

Key in CならばDb7がG7の代理になるということです。

代理コードになるという根拠は同じトライトーンを持っているということです。

トライトーンとはドミナントセブンスコードが醸し出す不安定感を

生み出す増4度(減5度)のインターバルのことです。

G7の場合はシとファがトライトーンになります。

Db7の場合はドb(シ)とファがトライトーンになります。

同じトライトーンを含んでいるから代理コードになるという

根拠がよくわかりません。

V7→Iという進行の際にはドミナントモーションという不安定さを解消するために

コードトーンが特定の方向へ進むのです。

G7→Cという進行ではG7のシがドヘ進みファがミへ進むということです。

しかし、Db7→GbM7の進行の場合は同じトライトーンでも

そのような動きはしません。楽譜で確認しましょう。

Db7のドbはシbへ進み、ファはソbに進むのです。

ドミナントセブンスコードのM3(長3度)が短2度上行して

m7(短7度)が2度下行するのです。

同じトライトーンでも進みたがる方向が違います。

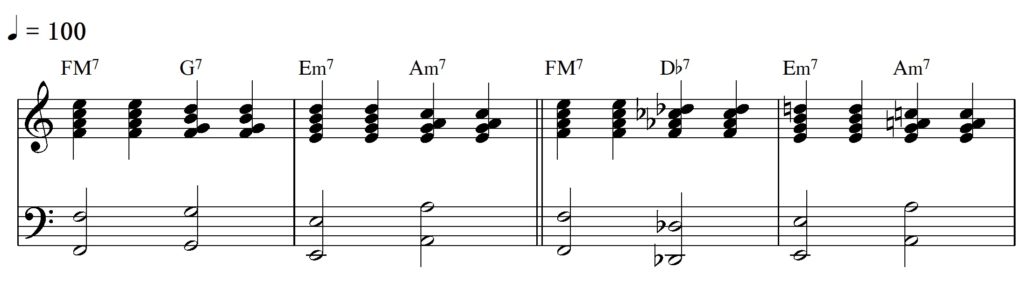

それでも裏コードとV7が代理コードの関係だというならば

他のコード進行でV7のところに裏コードを入れてみればいいのです。

ドミナントセブンスコードは別にツーファイブワンの形だけで出てくるコードではありません。

例えば王道進行でもV7は出てきますよね。

王道進行はIVM7→Ⅴ7→IIIm7→VI m7ですから

この進行のV7の代わりにbII7を使ってみるということです。

Key in CならばFM7→G7→Em7→Am7の王道進行に対し

Db7を入れてFM7→Db7→Em7→Am7という進行にするのです。

それでは聴いてみましょう。

この進行をどう評価するかはあなたしだいですが

私は決して美しい進行だと思いませんし

裏コードがV7の代理コードになっているとは思えません。

裏コードと似ているナポリの六の和音とは何か?

ナポリの六の和音はイタリアのナポリに住む作曲家が使ったことで

有名になったコードだといわれています。

なぜ六の和音という呼ばれているかというと

第一転回形だからです。

第一転回形は最低音とトップノート(最高音)との

インターバルが6度になっているからです。

このコードは裏コードと似たような構成ではありますが

使われ方は全く違います。

裏コードはどちらかというと経過和音の役割が強いのですが

このナポリの六の和音はそういう役割はありません。

先ほどの裏コードはIIm7 - Ⅴ7 - IのV7のところで

使いましたが、ナポリの六の和音はIImのところで代理コードとして使われます。

Db on FがDmの代理コードとして使われるということです。

すなわち機能はサブドミナントになります。

このナポリの六の和音ポピュラー音楽ではあまり使われませんが

ぜひ試してみてください。

意外な響きが得られるかもしれませんよ。

ナポリの六の和音はトライアドとして使われます。

セブンスコードとして使うのはいいですが

おそらくそれはナポリの六の和音とは言わないと思います。

まあ、細かい定義は抜きにしていろいろ試行錯誤するのがいいでしょう。

新たな発見があるかもしれませんからね。

最後のひとこと

裏コードをはじめとする経過和音としての役割が強いコードは

半音の流れを作ることが多く、その響きが独特です。

個人的には結構好きなコード進行です。

あなたも、好きか嫌いかは横に置いて

裏コード入れたコード進行を作ってみてください。

今の自分が気に入らなくても、成長して価値観が変わると

いままで嫌いだったコード進行が好きになったり

いままで好きだったコード進行が嫌いになることもあります。

私からのアドバイスとしては将来の音楽活動のためにも

今は好き嫌いせず色々なコード進行を試すのがいいと思います。

「あの時ちゃんと勉強しておけばよかった・・・」

と後悔するのが一番良くないことですからね。

PAGE TOP

PAGE TOP

FM7→Db7→Em7→Am7のコード進行ですが、そもそも元のG7→Em7がドミナントモーションになっていないため、

違和感が強いのかと考えました。

ドミナントモーションが機能してる時に時に入れ替えるのが一番自然でしょうか…。

mikeさん、コメントありがとうございます。

難しい問題ですよね。

試しに、G7→Amの進行でG7の代わりにDb7を使って、Db7→AmまたはDb7→Am/Cという進行を

弾いてみましたが、そこまで違和感は強くないですね。

裏コードは前のコードとの関係も大切です。

私が示したコード進行はFM7→Db7→Em7→Am7ですが、FM7→Db7の地点で違和感が強いです。

トップノートを意識すれば少しは自然な響きになりますが、

仮に違和感が少ない進行になったとしても、Db7がG7の代わりになっているようには思えません。

FM7→G7は自然なのにFM7→Db7が不自然ならば、やはり裏コードとドミナントセブンスコードは

代理関係にあるとは言えない、というのが私の意見です。

私は明らかに代理コードになっていると思いますよ。

経過和音の性質が大きいとは思いません。

あなたは、C♯・E・G・B♭のディミニッシュと弾き比べて聴き比べる必要があります。

あなたの感性はわかりましたが、それを根拠にすることによって代理になりえないと否定するのは、様々な曲を考えると無理でしょう。

通りすがりさん、コメントありがとうございます。

私は自分の主張が絶対に正しいとは思っていませんが、「明らかに代理コードになっている」

と主張されるのであればその根拠をきちんと示されるべきでしょう。

私が記事中に示したコード進行FM7→Db7→Em7→Am7の響きを聴いて

G7とDb7が代理コードの関係であることが明らかだということでしょうか?

この一点だけを見てもドミナントセブンスコードと裏コードが代理関係であるという

主張を通すのはやや無理があると思います。

こんにちは。

裏コード(KEYがCの時のDb7)はコード進行が【ドミナントモーション】(Ⅴ7→Ⅰ【根音が完全4度で強進行】)

になっている時のみ代理として機能できる(セカンダリードミナント含む)ものです。

FM7→G7→Em7→Am7

ですと『G7→Em7』(Ⅴ7→Ⅲm7)はドミナントモーションではない

(Ⅴ7→Ⅵm7でも同様にドミナントモーションではないです)

のでDb7は代理にはなりかねます。

sandaさん。コメントありがとうございます。

「コード進行がドミナントモーションになっている時のみ代理として機能できる」という意見に賛同できません。

ドミナントモーションになっている時でも、私は代理コードになりえないと考えています。

記事の中でも書きましたが、G7とDb7は性質が異なります。導音は主音へ短2度上行し、第7音は第3音へ2度下行するという

特徴がありますが、G7とDb7ではそれぞれの音が全く異なる方向へ進みます。

これらは守らなければいけない規則ではありませんが、相違点の一つです。

G7→CとDb7→Cを聞き比べてみるとどうでしょうか。この2つのコード進行は全く異なる響きがします。

それは当然のことで、そもそも裏コードはノンダイアトニックコードですので、調性外の音を多く含んでいます。

裏コードの機能が、V7と同じドミナントなのかも怪しいです。記事の最後に書きましたが、ナポリの六の和音は、

トライアドの裏コードの第一転回形です。ナポリの六の和音はサブドミナントとして扱われています。

これだけの相違点があっても代理コードであると主張されるのは、やはり無理があると思います。

勘違いされている方もいるかもしれませんが、「裏コードがドミナントセブンスコードの代理に

なりうる」ことが「悪いことだ」と言っているわけではありません。

裏コードを使用するときには、「V7の代理コードとして使う」という考えをやめて、

コードの特性や響きを考慮しながら、裏コードを「裏コード」として使ったほうがいいだろうということを指摘しているのです。

V7の裏コードはIIbM7ではないのですか?

わさん。コメントありがとうございます。

一般的に裏コードはbII7のことを指します。

V7と同じトライトーンを含んでいることが根拠とされています。

今回の記事ではその「常識」に異論を唱えたので様々な反応が出ているのです。

ちなみにbIIM7を使ったコード進行もなかなか美しいですよ。

IIm7→bIIM7→IまたはIM7といったコード進行です。Dm7→DbM7→Cといった進行ですね。

ドミナントセブンスコードの不安定な響きを嫌うなら、bII7の代わりにbIIM7を

使うのもいいと思います。ぜひ、試してみてください。

2年前の記事にコメントするのもあれかも知れませんが…

裏コードはジャズをする上で形作られた概念で(ジャズはトライトーンの解決だけを縁にしてコードが進行していくから)、ジャズ以外の音楽にそれを応用しようとするなら、それが適しているかどうかは人によるんじゃないでしょうか。どんな音楽理論も絶対の正解やそれを裏付ける完璧な根拠ははないんですし。

すずさん。コメントありがとうございます。

「どんな音楽理論も絶対の正解やそれを裏付ける完璧な根拠ははない 」という意見には賛同しますし、だからこそこの記事を書いたのです。市販されている理論書や教育現場では、「裏コードがドミナントセブンスコードの代理コードである」とキチンとした根拠も示さず教えられており、それを学習者が妄信している実態があるからです。

ジャズでもポップスでもどんな音楽のジャンルであろうと、元のコード進行と、ドミナントセブンスコードの代理として裏コードを使用したコード進行では、サウンドに大きな違いがあるのは明らかになっています。それにもかかわらず、「適しているかどうかは人による」という言葉で簡単に片づけてはいけません。

先日のコメントに少し補足します。

他の方が「FM7→G7→Em7→Am7ですと『G7→Em7』(Ⅴ7→Ⅲm7)はドミナントモーションではない」という理由で

Cb7 が使えないと説明されていますが、私はこの意見に賛同します。

私の解釈は G7 でオルタードテンションが使えることが前提となっていますが、

オルタードテンションが認められるのはセカンダリードミナントなどでトニックへの解決がある場合だけ、

ということがジャズの理論書に書かれています。

私の解釈では Db7 を G7 + オルタードテンションの展開形のように考えているわけですが、

『G7→Em7』の進行はジャズの理論でもオルタードテンションが認められていない進行ですから

当然私の解釈においても G7 → Em7 の時には Db7 で代理できない、となります。

筆者様は「これだけの相違点があっても」のような表現を使われていますが、

G と Db の音の関係は、それら自体がトライトーンの距離を持ち、五度圏上でも対極の位置にあり、

物理学的に考えても正反対の性質と共通の性質を併せ持っている補色のような関係の音です。

トライトーンである F と B を自然倍音中に持つ音は Db と G の2つしかないことも、

(Db や G の音を単音だけで弾いても、倍音成分に F と B の2つの共通の音が出てくるわけです)

またそのためお互いのスケール上で使えるテンションが共通になり G7 と Db7 が展開形と解釈できることも、

裏コードという名前がつけられているのも、後付けではなく全てが共通点から導かれる必然です。

音が違うのだから相違点も探せば見つかるのは当然ですが、それと同じぐらいの共通点もあるということです。

>他の方が「FM7→G7→Em7→Am7ですと『G7→Em7』(Ⅴ7→Ⅲm7)はドミナントモーションではない」という理由で

Cb7 が使えないと説明されていますが、私はこの意見に賛同します。

Cb7 はDb7の誤植ですね。

すでに答えていますが、ドミナントモーションであってもなくても裏コードはV7の代理コードにはなりえません。

そもそも「ドミナントモーション時のみ代理関係が成り立つ」という考えが、

裏コードはV7の代理コードにはなりえないということを証明しています。

「ある特定の条件の下にAmはCの代理コードになりえる」と言いますか?言いませんよね?

それからこの問題で反論する人の特徴ですが、何故か「後続のコードが何なのか?」ということだけに着目します。

音楽は時の流れに沿って奏でられますので、必ず前のコードとの関連も調べなければいけません。

「FM7 → G7→ C」と「FM7 → Db7→ C」を聴き比べてみて、同じように聴こえるのでしょうか?全く違うサウンドに聴こえますよね。

これでも代理関係にあると主張されるのでしょうか?

>オルタードテンションが認められるのはセカンダリードミナントなどでトニックへの解決がある場合だけ、ということがジャズの理論書に書かれています。

これも間違いです。後続のコードが何であろうと、V7にオルタードテンションを用いることは可能です。

実際に試せばすぐに分かることなのに、何故やらないのでしょうか?

音楽には原則として、「これをやってはいけない」という決まりはありません。

自分勝手な思い込みをして、音楽の可能性を閉ざしてしまうことは愚かしいことです。

>G と Db の音の関係は、それら自体がトライトーンの距離を持ち、五度圏上でも対極の位置にあり

これもどうでもいいことです。対極の音というのは増4度または減5度音程の関係であり、

トライトーンであることは間違いありませんが、だから何でしょうか?それが、裏コードがV7の代理になるという根拠にはなりません。

>またそのためお互いのスケール上で使えるテンションが共通になり

全く共通していません。例えば、Gオルタード・スケールを並べ替えるとDbリディアンb7になるので、

スケールを構成するすべての音が共通しているとは言えますが、G7とDb7とでは認められるテンションは共通などしていません。

代理コードの定義が確立されていないので、賛否両論あっていいと思いますし、白黒はっきりさせる必要もないとは思います。

ただし、理屈をこねくり回し自分の意見を正当化しようとするのは止めた方がいいです。

私はポピュラー音楽の作曲と編曲を専門に行っていますが、このような問題で最も大切なことは、実際に音を鳴らして耳で聴いてどう感じるのかということです。

V7と裏コードでは異なる魅力や特性があるので、違いを理解した上で自身の音楽活動に活かしていくことが大切だと考えます。

先日の通りすがりさんから再び反論のコメントが来ましたので、もう少し補足をしておきましょう。

>G7 のオルタードテンションは全て Db7 のナチュラルテンションになっており

Db7 のナチュラルテンションは全て Db7 のオルタードテンションとなっています。

全然まったくなっていません。あなたはこれまでどのような理論書を読んできたのでしょうか?

G7のオルタードテンションの一つにb9であるAb(ラb)がありますが、これはDb7におけるP5(完全5度)に該当します。

明らかにコードトーンです。これのどこが、Db7のナチュラルテンションなのでしょうか?

>ドミナントモーションの時にはおっしゃる Db リディアン b7 以外の多くのスケールやテンションが認められていて、

Db リディアン b7 はそのうちのたった一つでしかありません。

ドミナントモーションに限らず、V7に様々なスケールが用いることが出来ますが、

今回のテーマはV7と裏コードの関係です。

Db7を裏コードとして用いる場合は、Dbリディアンb7以外のスケールが使われることは少ないです。

あなたの元のコメントは「またそのためお互いのスケール上で使えるテンションが共通になり」ですが、

各スケールに含まれるテンションノートは異なりますから、該当するコード(G7,Db7)に使用するスケールを示さずに、

「使えるテンションが共通になり」という主張がまずありえません。

>ですので「G7とDb7とでは認められるテンションは共通などしていません。」というのは教科書レベルの間違いですね。

何冊か手元の理論書でも確認しましたし、実際にそうなっているか確認しました。

私もこれまで数十の理論書を読んできましたが、あなたと同様の主張が記されている理論書に一冊も出会ったことがありません。

これははっきり言って素人レベルの間違いです。重なる部分はありますが、全てが共通というのは完全な誤りです。

G7とDb7で認められるテンションを実際に挙げてみてください。すぐに自分の過ちに気が付けるでしょう。

前に紹介した通り、G7のb9であるラbはDb7のコードトーンであるP5ですし、#11は根音です。

Db7のb9のレ(厳密にはミbb)はG7のP5であり、#11のソはG7の根音です。

>G7 のオルタードテンションは全ての Db7 スケール上の音ですから、Db7 からの借用という解釈が自然ですね。

G7 のオルタードテンションはb9のラbと#9のラ#、b13のミbの3種です。仮に#11のド#を含めれば4種になります。

あなた自身がDb7には様々なスケールが用いられることを認めていますよね?

Db7に何のスケールを用いるかを示さなければ、あなたの主張が正しいとも間違っているとも答えようがありません。

ちなみにDbリディアンb7スケールを用いた場合は、「G7 のオルタードテンションは全ての Db7 スケール上の音」という

あなたの主張は正しいですが、別のスケールが用いられた場合には、該当しません。

さらに指摘すると、G7(V7)にオルタードテンションを加えなければいけないという規則は全くないので、

あなたの解釈は根底から間違っています。

以上の点から、あなたの主張は「裏コードがV7の代理になる」という根拠には全くなりません。

繰り返しになりますが、最も重要なことはコード進行を自分で演奏して、自分の耳で聴いて感じることです。

V7を用いた進行と裏コードを用いた進行を聴き比べることです。

先に紹介した「FM7 → G7→ C」と「FM7 → Db7→ C」というシンプルなコード進行を聴き比べてください。

それに対する感想をぜひ聴かせていただきたいですね。