今回のテーマは

「裏コードを使ったときに何のスケールを使ってフレーズを作ればいいのか」

です。

裏コードを使うことで、単調なコード進行から抜け出すことが出来ます。

しかし、その裏コードで何のスケールを使えば分からないのであれば、

裏コードの魅力を十分に引き出せているとはいいがたいです。

そこで今回は裏コードの基礎知識とオススメのスケールを紹介します。

裏コードとは何か?

裏コードとは bII7のことです。

IIm7→bII7→IM7 という進行の中で使われることがあります。

Key in CならばDm7→Db7→CM7という進行になります。

部分的に転調しているので雰囲気を変えられますし

半音の流れが出来るので綺麗ですよね。

経過和音として使うのならば8分音符のように短い音符で

使われることが多いです。

その場合は、あまりスケールの知識は必要ないかもしれません。

それに対して2分音符や全音符で裏コードを使う場合は

なにかしらフレーズを作る必要性が出てくるはずなので

やはりスケールの知識があったほうがいいでしょう。

裏コードのことをまだ知らない人は以下の記事をお読みください。

裏コードはドミナントセブンスコードの代理コードにはなりえない

コードスケールの基礎を学びたい方は以下の記事を参照ください。

【初心者の音楽理論3】コードスケールは何のために学ぶのか?

裏コードに限らず転調したときそのコードでは何のスケールが

使えるかを知っておかないと困ることがあります。

感覚だけで乗り切ることは可能かもしれませんが

しっかり学んで知識を身につけたほうがいいでしょう。

裏コードにはリディアンb7スケールがおススメ!

結論から言うと裏コード(bII7) に使えるスケールは

「リディアンb7スケール」

です。

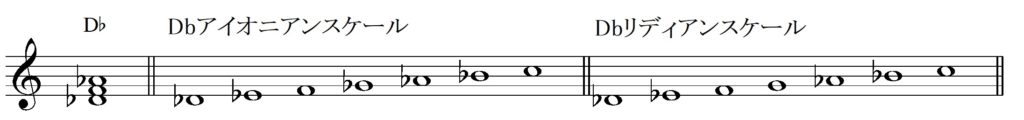

その名の通りリディアンスケールの7度の音を

半音下げたスケールになっています。

ただその覚え方よりもミクソリディアンの4度の音を半音(増1度)高めた

スケールになっていると覚えたほうがいいでしょう。

リディアンスケールがメジャー系のコードに使われるのに対して、

リディアンb7スケールやミクソリディアンはドミナントセブンスコードで

使われるスケールだからです。

なぜ裏コードにはリディアンb7スケールがおススメなのでしょうか?

コードスケールの考え方はコードトーンの間を何の音で埋めるかが

分かりやすいと思います。

そして元の調や前後のコードとそこで使われるスケールの調性感を

考慮して使うスケールを決めるのです。

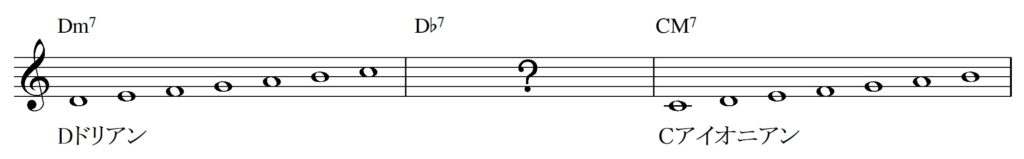

たとえばKey in CでDm7→Db7→CM7という進行のときに

Dm7にはDドリアンをCM7にはCアイオニアンを使うとします。

DドリアンもCアイオニアンもシャープやフラットがひとつも付かない

スケールですから、その場合は Db7にも出来るだけシャープやフラットが

付かないようなスケールを選ぶという考えが出てくるのです。

誤解がないように言いますがこの考え方が正しいというわけではありません。

あくまでも考え方のひとつだということです

その結果 Db7にはDbリディアンb7スケールが候補として挙がるのです。

これ以上Key in Cに近づけようとすると増2度のインターバルが生まれてしまい

メロディーを作るうえで不都合なスケールになる恐れがあります。

裏コードのトライアドとセブンスコードではスケールに違いがある

トライアドとセブンスコードではスケールに対する考え方は少し異なります。

トライアドのほうがスケールの選択肢が多いのです。

先ほど説明したようにコードスケールはコードトーンの間を

何の音で埋めていくのかという考えが分かりやすいのです。

セブンスコードだと最初から4つの音で埋められているので

3つの音で構成されたトライアドより選択肢が少なくなるのは必然です。

つまり7度の音を自由に決められるということです。

Db7の場合は「レb・ファ・ラb・ドb」という構成になっているのに対し

Dbは「レb・ファ・ラb」ですから、ナチュラルのドを使用できるのです。

つまりDbならばDbリディアンb7スケールだけでなく

Dbリディアンスケールも使えるということになります。

ディグリーであらわすと bII7ならばリディアンb7スケールを使うのが無難で

bIIならばそれに加えてリディアンやアイオニアンが候補として挙がるということです。

もし、裏コードが使われたところだけ雰囲気を大きく変えたいのであれば

アイオニアンを使うのもひとつの手だと思いますよ。

作曲するときサスフォーコード(sus4)には何のスケールを使えばいいの?

裏コードと似ているナポリの六の和音には何のスケールを使うのか

ポピュラー音楽をやっている人だと

「ナポリの六の和音」

のことを知らない人もいるでしょう。

このコードは裏コードと構成はにていますが

使われ方は全く違います。

裏コードはどちらかというと経過和音の役割が強いのですが

このナポリの六の和音はそういう役割はありません。

先ほどの裏コードはIIm7 – Ⅴ7 – IのV7のところで

使いましたが、ナポリの六の和音はIIm7のところで代理コードとして使われます。

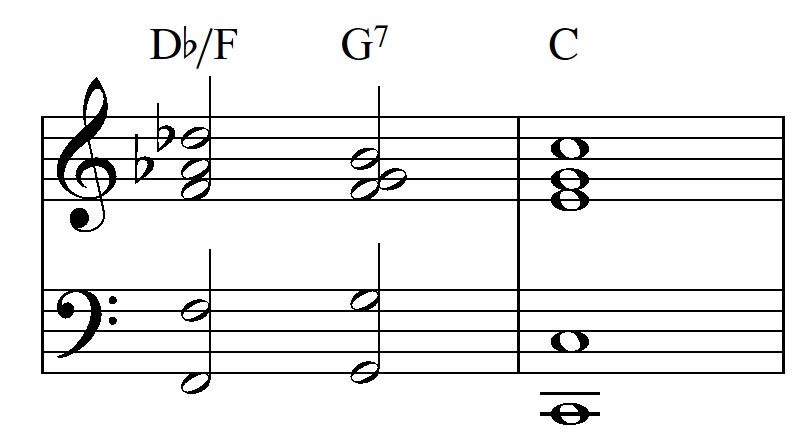

Db on FがDmの代理コードとして使われるということです。

このナポリの六の和音はポピュラー音楽ではあまり使われないので

どんどん活用してみてください。

さて、このナポリの六の和音では何のスケールを使えばいいのでしょうか?

基本的な考えは先ほどと何も変わりません。

bIIが第一転回形になっただけなのでアイオニアンとリディアンが

使用できます。試してみてください。

最後のひとこと

あまり使われる機会がない裏コードですが

いざ使ってみたときに何のスケールが使えるか知らないと

苦労することがあります。

スケールの知識はなくても感覚でどうにかなることもありますが

答えが一つではないのでやはりしっかり学ぶのがいいでしょう。

「こっちのスケールではいいフレーズが作れなかった」

「それならこっちのスケールを試してみよう」

このようなことが可能になるのです。

コードスケールはポピュラー音楽の世界ではキチンと学んでいる人は少ないと思いますので

あなたはスケールの知識をしっかり身に付ければライバルに差をつけることが出来ますよ。

ぜひ、興味を持って学んでみてください。

作曲するときサブドミナントマイナーコードには何のスケールを使えばいいの?

PAGE TOP

PAGE TOP

この記事へのコメントはありません。