王道進行とか小室進行、カノン進行など様々なコード進行がありますが

結局、最後にはツーファイブワン(IIm7→Ⅴ7→I)で終わることが多いですよね。

ところで、あなたは全ての調のツーファイブワンをパッと答えることが出来ますか?

おそらく難しいと思います。

これだけよく使われるコード進行ですから、全ての調の

ツーファイブワンを完璧に覚えることをおススメします。

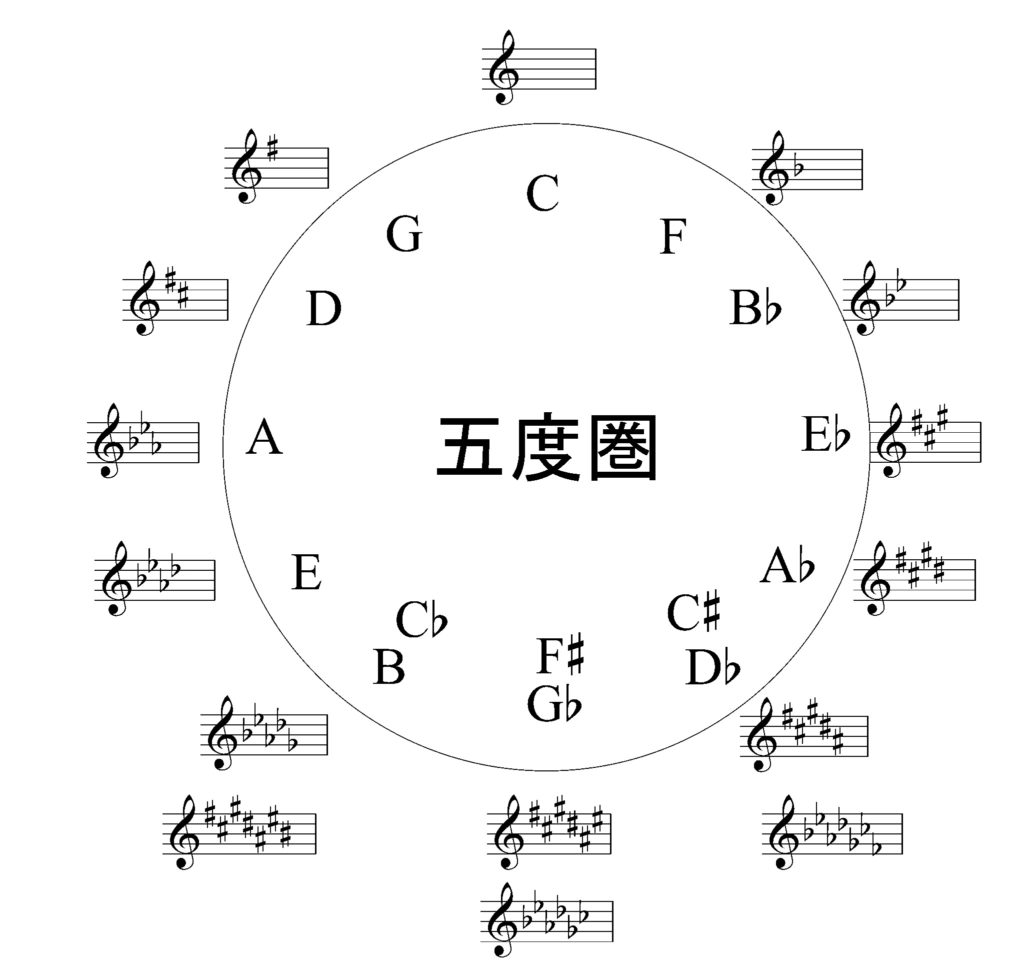

ツーファイブワンと五度圏の関係

実はツーファイブワンはある法則さえ覚えてしまえば

誰でも簡単に丸暗記することが出来るのです。

そのカギを握っているのが『五度圏』です。

あなたは五度圏って聞いたり見たことありますか?

知っていたとしても何のために存在しているのか分からないと思います。

実は五度圏は音楽理論を覚えるために重要な要素が詰まっているのです。

そのひとつにツーファイブワンを覚えるコツがあるのです。

まずは五度圏を見てみましょう。

五度圏には2種類ありまして、一つ目は時計回りに

完全4度ずつ上行するパターンです。

C→F→Bb→Ebと進んでいくということです。

上の五度圏もそうなっています。

もうひとつは時計回りに完全5度ずつ上行するパターンです。

C→G→D→Aと進んでいくということです。

音楽理論やコード進行を学ぶ上では絶対に前者のほうがいいです。

なぜならば、完全4度上行は『強進行』になっているからです。

※強進行は完全4度上行だけでなく完全5度下行も含まれます。

ツーファイブワンは強進行になっている

強進行はその名の通り進行感が強く、よく使われる進行です。

ツーファイブワンは強進行になっていることを確認してみましょう。

五度圏のD→G→CはKey in Cの IIm7→V7→Iになっています。

一つずらしてみましょう。G→C→FはKey in FのIIm7→V7→Iになっています。

このように五度圏を丸暗記すればツーファイブワンを完璧に覚えられるのです。

他の強進行には以下のようなものがあります。

これも合わせて覚えておくといいでしょう。

・I→IVM7

・IIm7→Ⅴ7

・V7→I

・IIIm7→VIm7

・VI m7→IIm7

ツーファイブワンの練習曲

五度圏を覚えれば全ての調のツーファイブワンは覚えられます。

ただし、Am7→D7→G といったコードネームを覚えただけで

実際にそのコードの構成を覚えたわけではありませんし、

ピアノでそのコード進行を弾けるようになったわけでもありません。

ですからやはり、楽器を使って練習する必要があるのです。

ここからはツーファイブワンの練習曲を紹介していきます。

ギターで弾くならコードネームだけ覚えれば簡単に弾けるかもしれませんが

ピアノだと難易度が少し高いかもしれません。

難しいコードが出てきたり詰まってしまったときは、

あわてずに冷静に問題点をあぶり出し、練習を繰り返しましょう。

以下の譜面はツーファイブワンの練習曲の1種です。

V7はP5(完全5度)省略しています。

異名同音には注意してください。DbmからはGb7進行するのが

正しい強進行ですが、一周させるにはどこかで切り替えないといけないのです。

もし、この練習曲が難しいと感じるならば、もう一度コード理論の基礎から

学びなおすのがいいでしょう。

▼以下の記事で全ての調のよく使われるコードを覚えるコツを解説しています。<

先ほどこれを「練習曲の1種」と述べました。

すべてのツーファイブワンを覚えるのには、最低でももう1パターン

覚える必要があります。

先ほどの練習曲はFm→Bb7→Ebmから始めましたが

もう1種の曲はEm→A7→Dmから始めるのです。

先ほどの練習曲は IIm→V7の繰り返しですが

IIm7→V7も練習する必要があります。

はじめは大変に感じるかもしれません、基本のツーファイブは

徹底的に練習しておくと、将来必ずあなたの力になります。

しっかり学習するとセカンダリードミナントも完璧に覚えられますし、

セカンダリーをツーファイブに分けるときにも役に立ちます。

ここでの努力が出来るかどうかが、あなたの将来の音楽活動に

大きな影響を及ぼすということを覚えていただきたいなと思います。

PAGE TOP

PAGE TOP

この記事へのコメントはありません。