一時的に転調させて雰囲気を変えられるコードのひとつに

セカンダリードミナントがあります。

セカンダリードミナントをそのまま使ってももちろんいいのですが

これを発展させることでコード進行パターンを増やすことが出来ます。

シンプルなセカンダリードミナントとは異なるサウンドを作り出すことが出来ますので

ぜひ、この記事で十分に学んでいただきたいと思います。

この記事を読む前提として、セカンダリードミナントの知識があることは

当然ですが、その他にもサスフォーコードや裏コードの知識も必要です。

まだ、学んだことがない方は以下の記事を読んでみてください。

色彩感を豊かにするセカンダリードミナントを覚え、コード進行をレベルアップさせよう!

サスフォーコード(sus4)と代理コードをキチンと使えてる?効果的な使い方を音源付きで一挙に解説!

裏コードはドミナントセブンスコードの代理コードにはなりえない

セカンダリードミナントを発展させる

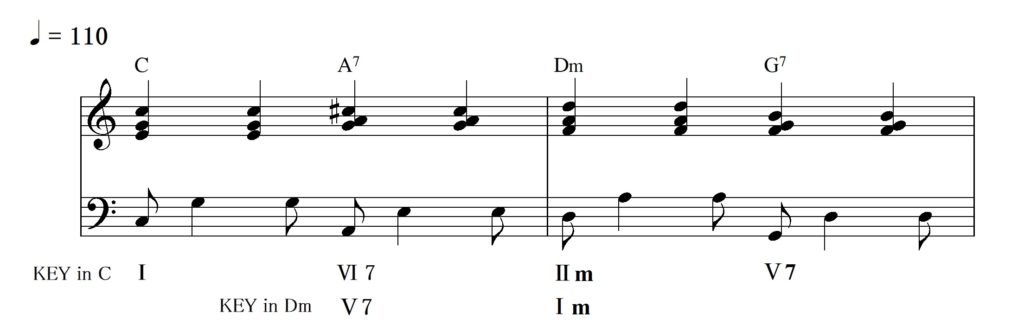

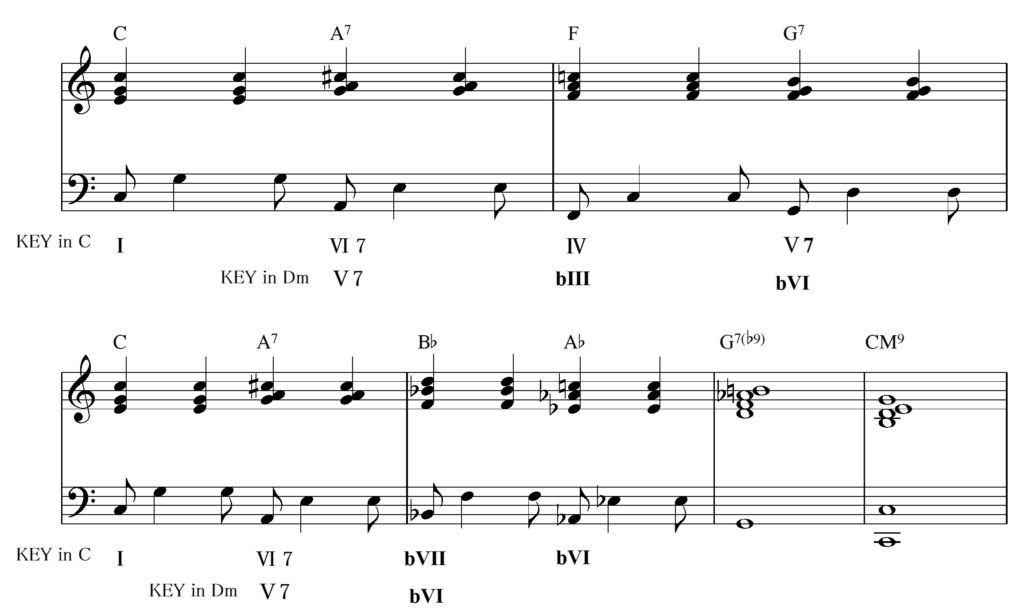

今回はC→A7→Dm→G7の進行を発展させます。

ディグリーであらわすとI→VI7→IIm→V7になります。

※ドミナントセブンスコードのP5は省略したりしなかったりしています。

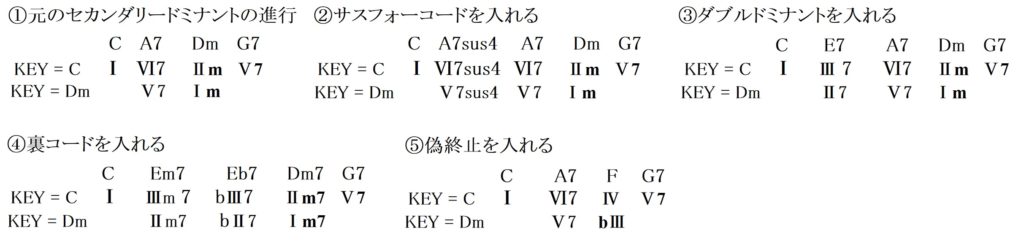

発展させたコード進行の一覧を見てみましょう。

クリックすると新しいウインドウで開きます。

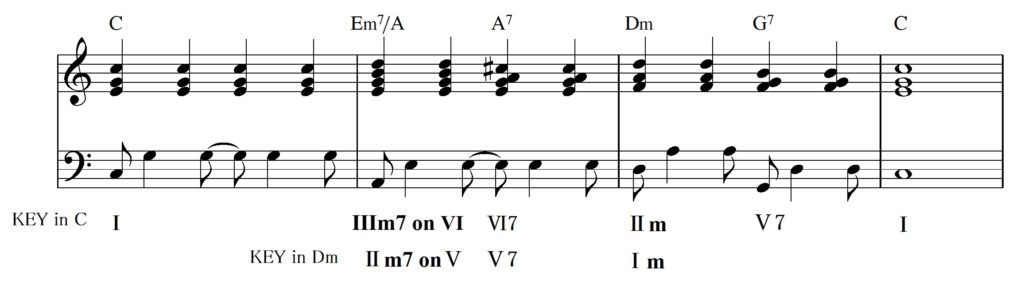

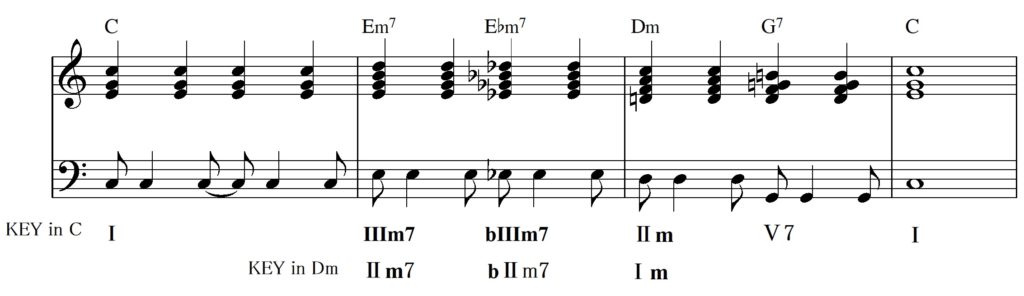

①元のセカンダリードミナントの進行です。これを発展させていきます。

②sus4コードを入れた進行です。sus4コードの代理コードも使うことが出来ます。

③ダブルドミナントを入れた進行です。解決するコードはⅠm7 でも可能です。

④裏コードを入れた進行です。Ⅱm7♭5→♭Ⅱ7の進行も可能です。

⑤偽終止を入れた進行です。短調のⅠm7の代理コードは♭ⅢM7と♭ⅥM7の2つです。

この図の進行でのFはKey in Dmの♭Ⅲでもありますし、Key in Cの Ⅳでもあります。

コードの連結に関してはこれまでの解説通りです。

【コード進行のコツ】カッコイイ響きを作りたいならコードの連結を覚えよう

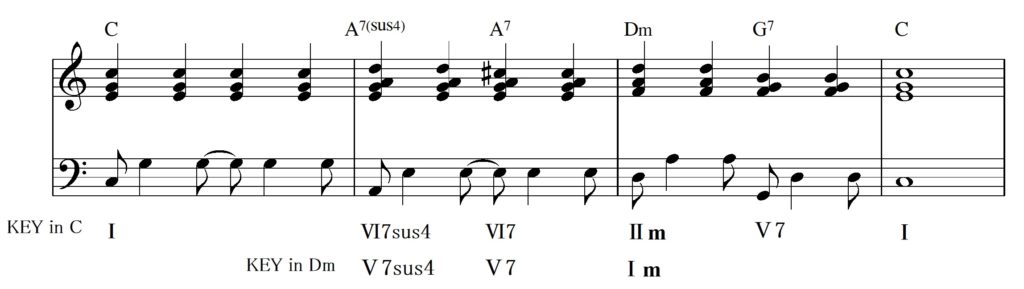

サスフォー(sus4)を使って発展させる

セカンダリードミナントも通常のドミナントからトニックへの進行と

同じですので、そのときの知識が役に立ちます。

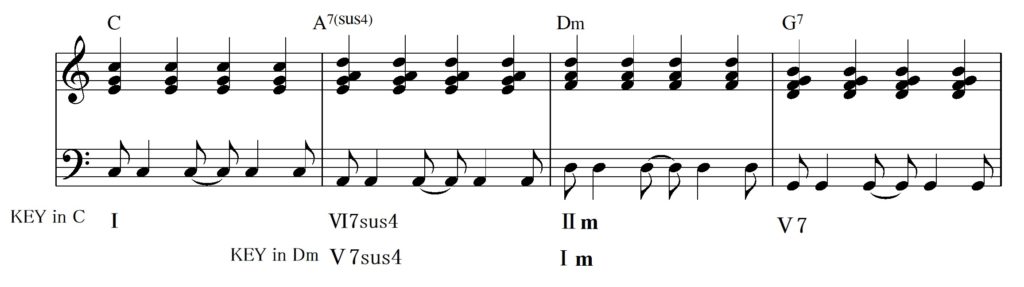

サスフォーコードはドミナントセブンスコードの前に置き

V7sus4→V7→Iといったコード進行が作れます。

これをセカンダリードミナントでも使用することが出来るのです。

C→A7→Dm→G7のA7の前にA7sus4を入れるということです。

このA7sus4→A7→Dm という進行がKey in Dmから見ると

V7sus4→V7→Imというコード進行になっているのです。

サスフォーコードは次にドミナントセブンスコードに進行させるのが

普通ですが、そのままImに進行させることも出来ます。

V7sus4→Imという進行になります。

V7sus4のP4とImのルート音が共通音になっていますので

そのまま保留するのがいいでしょう。

A7sus4のP4とDmのルート音は『レ』になっているということです。

サスフォーコードは代理コードが豊富ですので

それをセカンダリードミナントを含めた進行の中で使うことも出来ます。

サスフォーコードの代理コードの代表といえるのがIIm7 on Ⅴです。

これをV7sus4の代わりに使用することが出来るということです。

するとEm7 on A→A7→Dmというコード進行が生まれます。

A7をはさまずにそのままImであるDmに進行させることも出来ます。

どうですか?

セカンダリードミナントにサスフォーコードを入れるだけでも

これだけの新たなコード進行を作ることが出来るのです。

まだまだ続きますよ。

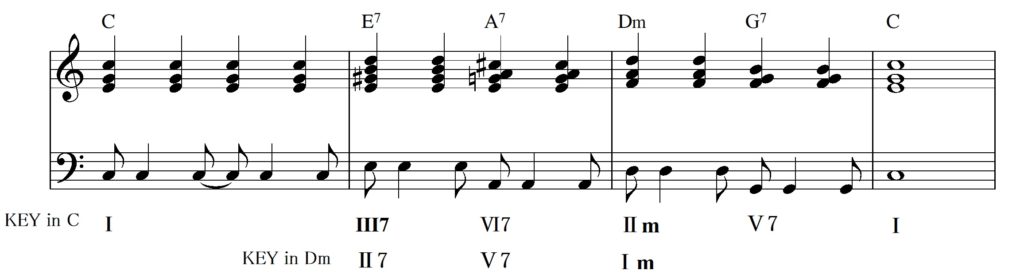

ダブルドミナントで発展させる

ダブルドミナントとはセカンダリードミナントの一種で

II7→V7というコード進行になります。

もちろんトライアドで使っても問題ありません。

この進行の説明をする前にセカンダリードミナントを

ツーファイブに分ける進行を説明します。

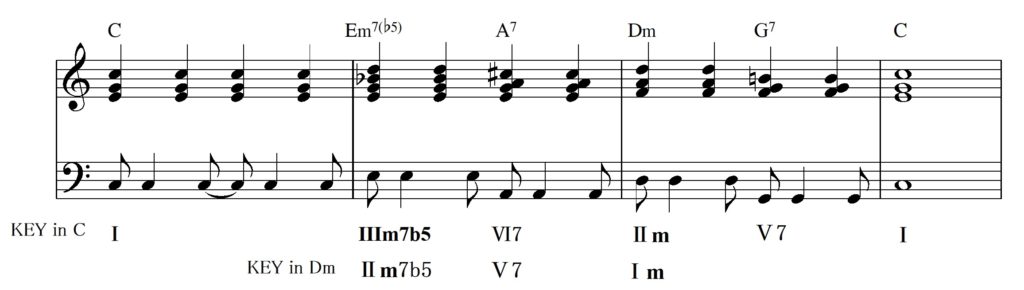

A7→Dmの前にIIm7であるEm7またはEm7b5を入れるということです。

このコード進行もよく使われますので覚えてください。

このツーファイブに分けた進行のIIm7をII7に代えることが出来ます。

するとII7→V7→Imというダブルドミナントを使った進行になるのです。

C→E7→A7→Dm7→G7→Cといった進行になります。

E7→A7→Dmの進行がKey in Dmから見ると

II7→V7→Imになっているということです。

【コード進行のまとめ】初心者が覚えるべき8つのパターンを紹介!!

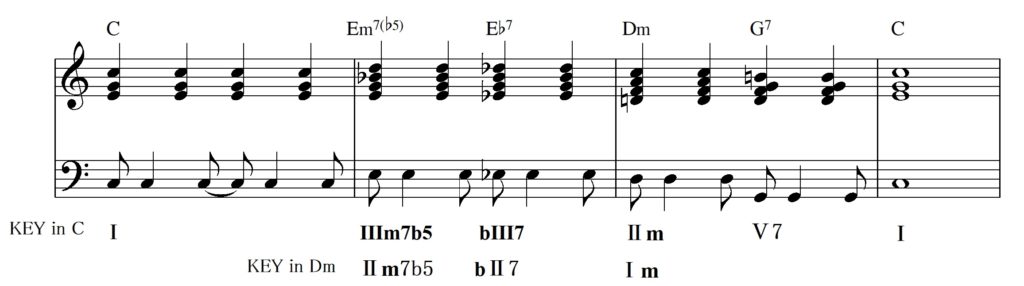

裏コードを使って発展させる

裏コードとは♭II7のことでIIm7 →♭II7→IM7という

進行で使われることが多いです。

これもセカンダリードミナントのなかで使用することが出来るのです。

Em7→A7→Dmという進行はKey in Dmからみると

IIm7→V7→ImになっていますのでV7のところに

代理コードである♭II7を入れれば出来上がります。

するとEm7→Eb7→Dmという進行が出来ます。

E→Eb→Dという半音の流れがなかなか綺麗ですよ。

下の楽譜の曲はトップノートも半音の流れが出来ていますね。

裏コードの代わりに平行和音を使うことも出来ます。

平行和音という言葉を聞いたことがない方も多いと思います。

Em7→Ebm7といった進行のことを平行和音といいます。

そのコードのコードトーン(構成音)が次のコードのコードトーンへ

同じインターバルの分だけ進むという技法です。

Em7→Ebm7の場合Em7の全ての音が半音(増1度)下行しているのです。

マイナーセブンスコードからマイナーセブンスコードのように

同じ種類のコードでしか平行和音は使用できません。

裏コードと平行和音のどちらが自分の曲に合うのか

よく考えて決めるようにしましょう。

「似たような響きだからどっちでもいいや」

といったいい加減な考えで決めるのはよくありません。

音楽は繊細ですから響きの違いを知ることが大切です。

自分で楽器を使って弾き比べをしてみましょう。

違いに気が付けるかもしれませんよ。

サブドミナントマイナーコードを使いこなしライバルに差をつけよう!!【作曲&コード進行】

偽終止を使って発展させる

これまではImの前に置かれているコードを発展させてきましたが

今度はImのところに代理コードを入れてみましょう。

短調のコード理論の復習になりますがImの代理コードには

♭IIIM7と♭VIM7があります。

Dmの代理コードとしてFM7やBbM7が使えるということです。

さっそく聴いてみましょう。

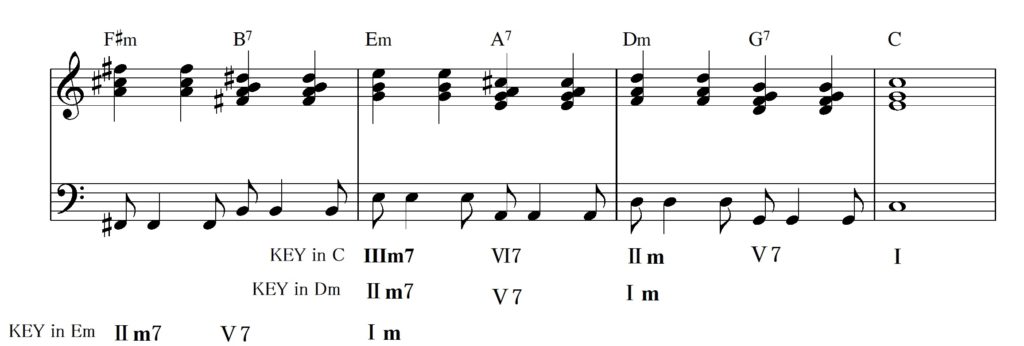

ツーファイブで発展させる

セカンダリードミナントをツーファイブに分ける進行を発展させて、

ツーファイブの連続によるコード進行を作り出してみましょう。

A7→Dmをツーファイブに分けるとEm7→A7→Dmになるということは

先ほども説明しました。

今度はEm7をIm7と解釈してドミナントセブンスコードを入れてみましょう。

するとB7→Em7→A7→Dmというコード進行になります。

B7→Em7はKey in Emから見た場合、V7→Im7という

コード進行になっています。

そして、さらにこの進行をツーファイブに分けてみると

F#m7→B7→Em7→A7→Dmというコード進行が出来上がるのです。

KEY in C Dm Emの3つのツーファイブワンの連続によるコード進行です。

なかなか面白いですよね。

この進行でもサスフォーや裏コードが使えますし

テンションノートを加えてもいいと思いますよ。

先ほどの進行の最初のコードであるF#mをImとして解釈して

さらにツーファイブを入れることが出来ます。

勘のいい人なら気が付いたと思いますが

実はツーファイブの連続だけで曲を作ることも出来るのです。

このような感じでセカンダリードミナントを発展させていくと

コード進行パターンが急激に増えていくのです。

あとはトライアドを使うのかセブンスコードを使うのかを考えたり、

またはテンションノートを加えたりすると響きに違いが出てくるので

そのあたりを試行錯誤を繰り返し、感性を磨いていくのがいいでしょう。

最後のひとこと

セカンダリードミナントは単独でも雰囲気を変えられる素晴らしいコードです。

しかし、そのセカンダリードミナントを発展させると単独では醸し出すことが

出来ない雰囲気を作り出すことも出来るのです。

今回の内容は少し難しく感じたかもしれませんが

こういう勉強を続けていくとどんどん作曲家として音楽家としての

能力が高まっていきます。

楽な道ばかり歩いていると成長しません。

理論の勉強は大変かもしれませんが、しっかり学ぶと

あなたを輝かしい未来へと導いてくれると思いますよ。

PAGE TOP

PAGE TOP

この記事へのコメントはありません。